La conscience humaine est au croisement de la réflexion entre la philosophie existentielle et les neurosciences. S'interroger sur le moi conscient revient à renouer le dialogue, créer des "ponts" et définir une première approche fondamentale entre deux disciplines qui sont au centre de mes interrogatio...

Si je pense la mort dans la durée, c’est qu’elle est par rapport au moi d’aujourd’hui un événement futur. Mais qui m’empêche de supposer qu’au moment précis où je mourrai, je la verrai sous un autre jour, non pas événement temporel, mais acte irréductible extra-temporel ? J’ai déjà l’expérience du somm...

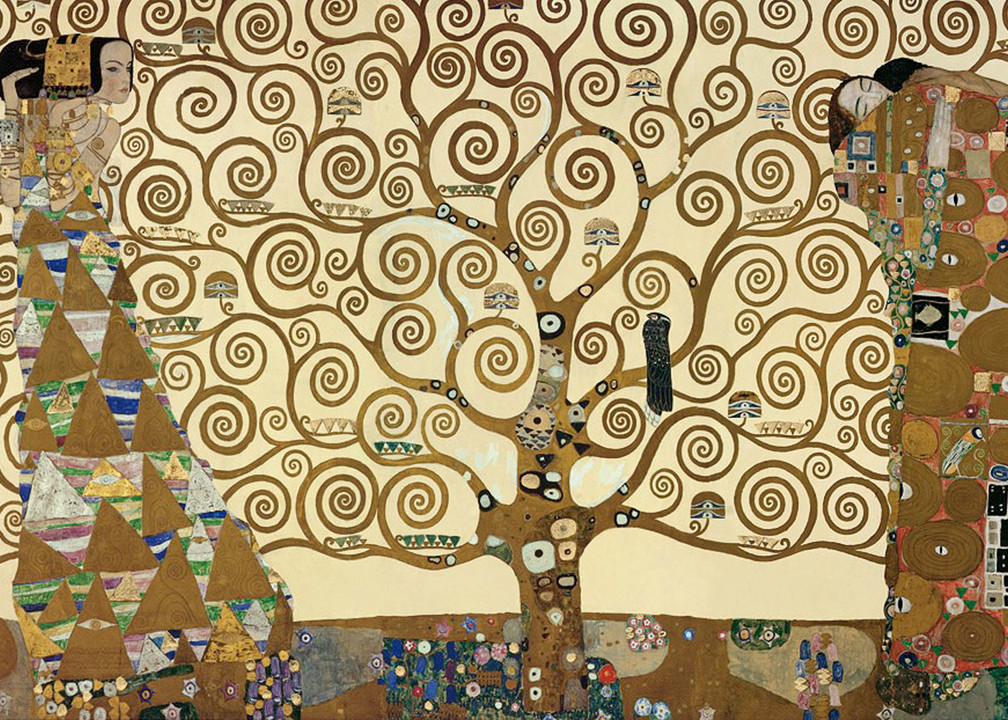

Ce moi éternel pourrait-il nous guérir de l’angoisse de l’immortalité ? Lorsque je le pressens, c’est comme une région de paix qui m’appelle, une région où la ligne du temps n’existe plus, où je n’ai plus le soucis de nier la mort ou de la désirer. Il n’y a plus le vide, l’ennui, mais la plénitude de l...

Puisque ni la philosophie pure, ni quelque dogmatique ne résolvent le conflit fondamental entre éternité et immortalité, l’homme doit se tourner vers lui-même, car c’est en lui que gît la source de la contradiction.

« Exegi monumentum aere perennius » (J'ai achevé un monument plus durable que l'airain...

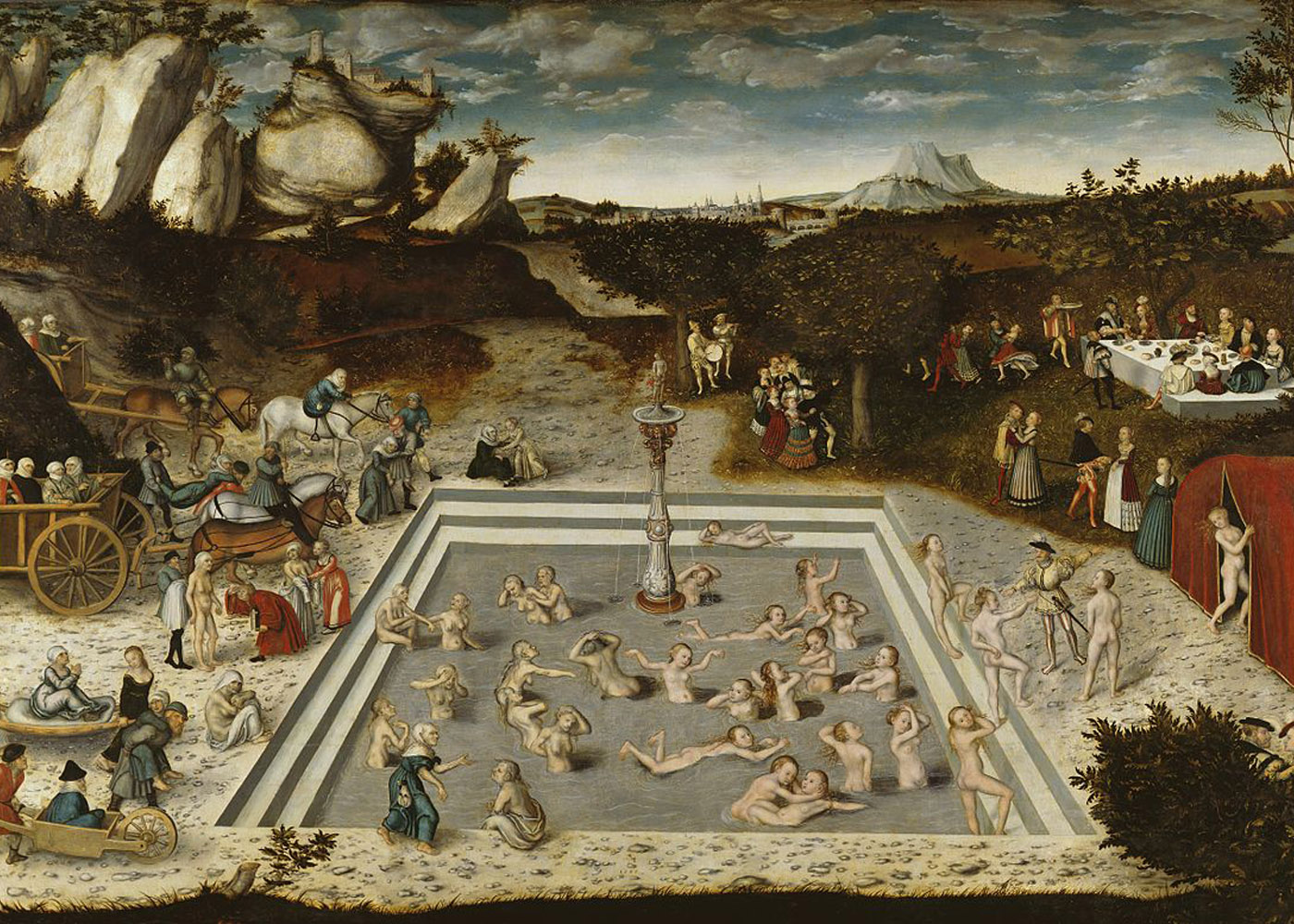

Dans quelle condition s’opère l’inexplicable fusion qui fait disparaître l’angoisse ? Il faut que la notion de la continuité temporelle soit perdue, débordée en tous sens par le sentiment de l’éternel. Alors, ce n’est pas le temps qui est nié, mais l’immortalité. Le temps subsiste dans sa nature propre...